博多曲物のできるまで

◯ 側板製作

-

1用いる杉材。

最低1年以上乾燥させて使う。

-

2側板の切り口を整える。

-

3側板の荒削り。

木の目を読み、0.5mmずつ

削る作業を繰り返す。

-

4湯槽に湯を沸かす。

-

5つくるものに応じて側板の

幅を決め、断裁する。

-

6同様に、側板の長さを決めて

断裁する。

-

7表面を0.1mmずつ削る作業

を繰り返し、つくるものに

応じた薄さに仕上げる。

-

8厚みをチェックする。

-

9板の端の重ね合わせる

部分に鉋をかけて削り、

滑らかにする。

-

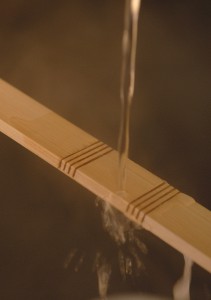

10 煮立った湯に側板を

漬け、アクを抜きながら

10~30分ほど煮る。

-

11柔らかくなった側板を

引き上げる。

-

12巻木に素早く巻きつけ、

反対からも巻きつけて

曲げる。

-

13板の端を重ね合わせる。

-

14合わせ目を木挟ではさみ、

かたちを整える。

-

15日陰で4〜5日間

乾燥させる。

-

16重なる部分に糊を塗り、

乾いたら縫錐で孔をあけ、

桜の皮で綴じる。

-

17綴じ終わったら、

底板をはめる。

仕上げに磨きをかけ、

水を入れるものは塗装し、

絵付けするものには

絵を描く。

◯ ポッポーお膳の枠製作

-

1ポッポーお膳(檜材を使う)や

三方などの角物は側板を煮ず

曲げる箇所に紐幅の切り込み

を入れる。

-

2切り込みを入れた部分に

熱湯をかける。

杉材を使う場合はアクが

強いので、全体に湯をかける。

-

3手早く曲げる。

-

4合わせ目を木挟ではさむ。

-

5乾燥させ、桜皮で綴じ、

底板をはめ、

絵付けして仕上げる。

曲物づくりの道具

・手と目を信じ、手間を惜しまず

曲物は古くから日本中で広くつくられてきた。それは、つくりやすかったからでもある。木目の美しい木を伐り、それを割って薄い板をつくり、曲げ、樹皮でつなぎ合わせるだけ。塗装もしない曲物は、姿かたち同様、工程もごく単純だった。使う道具も、古くは鉈、鏟(細長い片刃の両端に木製の柄がついていて、それを両手で持ち、手前に引いて材の表面を削る)、縫錐(目通し)の3つが基本だった。 室町時代に入ると小さな細工ができる横挽き鋸が普及し、近世の初めには薄板の表面を整える台鉋が一般化した。また、大鋸や手斧、槍鉋なども使われた。 現在は、それらの作業をグラインダーやカッターなどの機械がこなすため、曲物づくりの道具は意外なほど少ないが、それらの道具のほとんどは、職人自身がつくる。また、そこには絶えず、日々の作業から得たアイデアや工夫が盛り込まれる。 例えば、曲物づくりの要ともいえる側板の曲げ作業で使う巻木には、不要になった消防ホースの生地が使われている。先代までは綿布を使っていたが、適度に水分を吸収し、板を冷やさないで巻けることに気づいて変えたのだという。その巻木の木地は、いつから使われているかわからないほど古い。そんな道具が工房のあちこちで現役なのも、18代続く家業ならではのことだろう。

- 弁当箱の底板の型。

-

曲げた側板を仮止めする木挟と止め具。

先々代のころから使っているものもある。

-

柔らかくした側板を曲げるための「巻木」。

大小の木地に消防ホースの生地をつけたもの。

- 小振りの曲物づくりに活躍する木製ピンチ。

(左から順に) 小刀:桜の皮を切るなど、手作業の必需品。 縫錐:やすりをグラインダーで削り、樫の柄をつけて自作した。目通しともいう。 愛用の博多鋏:10年以上使っているが切れ味は変わらない。 縫錐:使うものによって幅が微妙に違う。これも自作したもの。

-

側板を煮る湯槽と押さえ具。

煮る時間は厚さによって加減する。

溶け出たアクが戻らないように

板を動かし続ける作業は、

見た目より力を要する。

-

合わせ目を綴じるための桜の皮。

秋田から取り寄せた桜の樹皮を

1~2ヶ月ほど水に浸け、

水分を含んで柔らかくなった鬼皮の両面を、

なめらかになるまで繰り返し削いでいく。

つくるものに合わせて細かく切って使う。

-

曲物用の物差し。

「七寸飯櫃 胴高サ五寸二分

蓋帯一寸一分 厚ミ一分三厘 3.9m/m」

など、つくるものごとに寸法が

細かく記されている。

寸や分が現役の世界だが、

いまはmmやcmも使う。